【健康情報コラム】

健康情報コラムは、慶應義塾大学SFC研究所 健康情報コンソーシアム※1に所属する専門家などが、健康・医療に関する最新情報や健康改善に向けた対策等を定期的にコラムとしてご紹介します。今回は、「若者のメンタルヘルス」促進に向けた情報発信やコンテンツ制作をするプロジェクトチーム「Mental Streeech Project※2」が、日本の自殺予防週間※3(9月10日〜16日)の特別企画として「こころのコラム」を3回連続配信します。

みなさん、こんにちは。

プロスポーツメンタルコーチの鈴木颯人です。国が定める自殺予防週間※3(9月10日〜16日)に合わせた特別企画「こころのコラム」配信の最終回。今回のコラムでは、スポーツメンタルコーチとして、パパ・ママにお伝えしたい”子どもとのコミュニケーションのとり方”をご紹介させていただきます。

【プロスポーツメンタルコーチと考える、子どもとの良い関係の作り方】

子どもの様子がなんだかおかしい。理由を聞いても答えてくれない。

このような状況に遭遇したことがあるという方はいらっしゃるのではないでしょうか?

163,442人。こちらは文部科学省が調査した令和3年度の不登校生徒の数(中学生)であり、その要因の1位は「無気力、不安」と、不登校生徒の約半数は無気力感や不安感に悩まされている状況となっています。

今回は子どもたちの「無気力感や不安感の背景」、「子どもとの良い関係の作り方」をテーマにコラムを書いていきたいと思います。

【「相手の感情」との距離が遠ざかった子どもたち】

現代の子どもたちの様子を見た時、「無気力感」というより「無感情感」に課題があるのではないかと感じています。というのも、相手の口元を含めた表情を見ずにコミュニケーションを取る機会がここ数年の子供たちは圧倒的に多く、それに伴って「相手の感情」に触れる機会が少ないことが一つの要因であると考えています。

例えば、約3年前にコロナ禍に突入して以降、マスクを着用することがほぼ必須となり相手の口元を含んだ表情を伺うことができなくなりました。加えて、SNSやオンラインゲーム等を通じて直接会い、相手の表情を伺うことなく、コミュニケーションを取る機会も増えています。こういった背景もあり、「相手の感情を読み取る力」や「対面での人との接し方」を学ぶ機会を失ったことが、無気力感や不安感に繋がっているのではないかと思っています。マスクを外しても良いとなっても着け続ける子どもが多いというのもこういった部分が要因になっているのではないかと推測しています。

【「個人」から「分人」へ】

人は本来、コミュニティごとにキャラクターといった「顔」は変わっていくものであり、たった一つの本当の自分などは存在しないという考え方があります。高校デビューという言葉があるように、生活する環境が変わった時に新しいキャラが生まれた同級生を見かけたことはありませんか?こちらはその人が変わったというより、新しい環境での新しいキャラクラターが生まれただけだと捉えることもできます。

しかし、昨今の世の中ではSNSの普及もあり、異なるコミュニティに足を運んでも何かしらのネット上に漂う個人情報を知る機会があります。新たなコミュニティでも元々いたコミュニティでのキャラ情報が出回り、その自分に近づいていってしまう。このような状況によりどんな環境でも同じ自分を演じ続ける辛さがあるのです。そのため、色々な顔を作れないことで生きづらさに繋がっているのではないかと感じます。

【子どもとの関係値を築く方法】

「子どもに対してどのような声かけをすれば良いですか?」

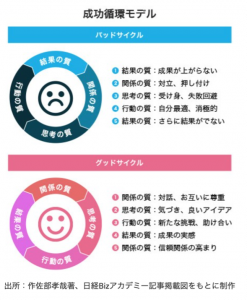

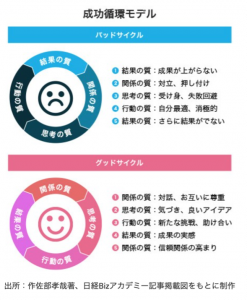

職業柄、このような質問をいただく機会が多いです。この点については、表面的に声かけが上手くなることよりも「子どもとの関係値」を高めることが先に重要であると考えています。ダニエル・キム氏の組織の成功循環モデルのグッドサイクルによると、最初に来るのは「関係の質」となっています。この部分の質を上げることは子どもとコミュニケーションを取る上でも良いサイクルに入るきっかけになると思います。

出所:「Sales force」HPより引用

関係の質を向上させるツールの一つとして僕が推薦しているのは「ゲーム」です。アナログゲームは特に推していて、ボードゲームやカードゲームを一緒にプレーするのはとても良いと考えています。共通の目的を達成するために話し合い、時には感情が表に出る場面もあり、普段取らないようなコミュニケーションが生まれるきっかけになります。相手の見えなかった部分がゲームを通した交流で見えるようになり、関係性の向上につながります。

これだけを聞くとあまりピンとこないかも知れませんが、是非試して欲しい方法だと思います。

「Mental Streeech Project※2」がお届けした「こころのコラム」。いかがでしたでしょうか?ご意見やご感想などあれば、hic@sfc.ac.jpまで、メールをよろしくお願いします。

「Mental Streeech Project※2」の活動としては、10月10日の「世界メンタルヘルスデー※4」に、10代・20代のメンタルヘルスをテーマにした配信ライブを予定しています。お楽しみに!

※1:慶應義塾大学SFC研究所 健康情報コンソーシアムとは 産官学連携による健康情報の創成を目的として、人の生活をより豊かで健康にする社会構築のために、健康情報獲得技術や健康情報サービス等の研究を進行し、健康情報の力を活用した未来社会を目指している。

※2:「Mental Streeech Project」 「Mental Streeech Project」は「みんながヒーロー プロジェクト ※4」の次なるフェーズとして2023年秋から「若者のメンタルヘルス」促進に向けた情報発信やコンテンツ制作をするプロジェクトチームです。慶應義塾大学SFC研究所健康情報コンソーシアムが展開する3eevidence(裏付け)、education(教育)、entertainment(楽しみ)の3つのeの要素を軸に活動を展開していきます。

※3:「自殺予防週間」 日本では、自殺対策基本法に基づき、毎年9月10日から16日を「自殺予防週間」、毎年3月を「自殺対策強化月間」と定めて、国、地方公共団体、関係団体等が連携して「いのち支える自殺対策」という理念を前面に打ち出した啓発活動が推進されています。(厚生労働省HPより)。

◯厚生労働省「自殺予防週間」サイト

◯厚生労働省「広報の取り組み~いのち支える自殺対策~」サイト

※4:「世界メンタルヘルスデー」 世界精神保健連盟が、1992年より、メンタルヘルス問題に関する世間の意識を高め、偏見をなくし、正しい知識を普及することを目的として、10月10日を「世界メンタルヘルスデー」と定めました。 その後、世界保健機関(WHO)も協賛し、正式な国際デー(国際記念日)とされています。(厚生労働省HPより)。

◯厚生労働省「世界メンタルヘルスデー2023」特設サイト

▼コラム筆者プロフィール

鈴木颯人(スズキ ハヤト)

スポーツ頑張る全てのアスリートの望む結果にメンタル面からサポートするスポーツメンタルコーチとして活動。心から競技を楽しめない人たちを救うために再現性を追求した心理学、脳科学、スポーツ科学などを交えたスポーツメンタルコーチングを提唱。その普及と活動をライフワークに。一般社団法人日本スポーツメンタルコーチ協会 代表理事/自民党 メンタルトレーニング推進議員連盟 所属。慶應義塾大学SFC研究所 健康情報コンソーシアム幹事会員メンバー。